PNR Narbonnaise en méditerranée

pistes d'usage

Le territoire du Parc est le lieu d’une extraordinaire diversité de paysages, fruit de l’occupation humaine au fil des temps dans des sites naturels remarquables tels que les étangs saumâtres, la plaine de l’Aude, les massifs calcaires ou gréseux, le littoral, etc. L’initiative "Adopt" se concentre sur le suivi d'habitats susceptibles d'objectiver l'évolution du climat Les expérimentations concernent la localisation automatique de ces habitats, l’observation de leur comportement au regard de situations de stress liées à la méteo.

Productions

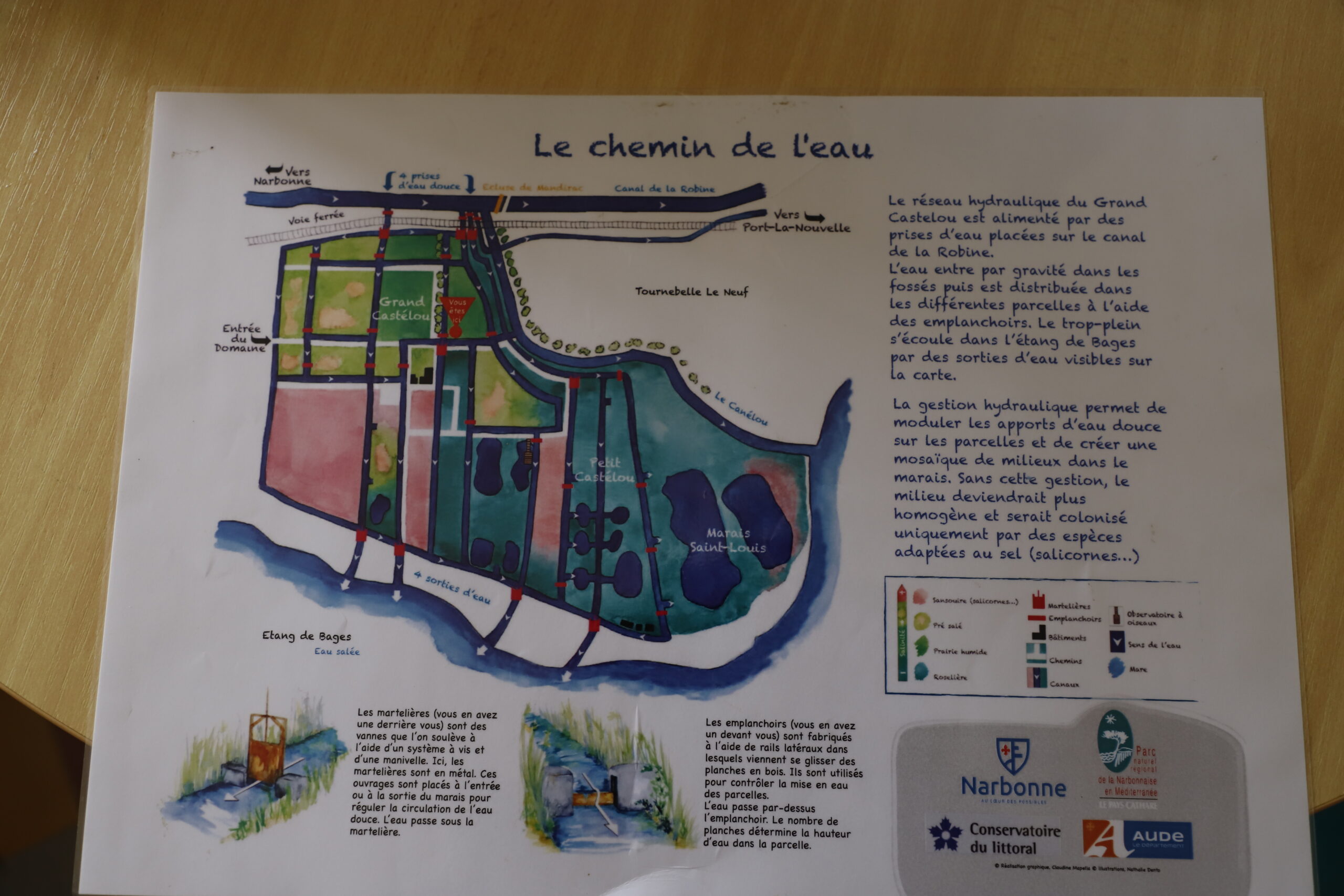

La thématique abordée s’inscrit dans une thématique phare de ce PNR : l’élévation du niveau de la mer consécutive aux changements climatiques et leurs conséquences pour le territoire et ses écosystèmes littoraux associés. Il s’agit de suivre des habitats d’intérêt communautaire, identifiés dans le cadre de la politique Natura2000, mais aussi d’habitats dits « sentinelles » car particulièrement sensibles à des modifications de leur environnement. La thématique de travail a été élargie aux pelouses sèches qui constituent également des habitats d’intérêt communautaire reconnus pour leur vulnérabilité et leur sensibilité notamment face aux changements climatiques. Ce travail s’inscrit dans le cadre des préoccupations plus générales du PNR quant à ses missions de préservation des patrimoines naturels et culturels, dans un souci de connaissance mais aussi de gestion patrimoniale (i.e. apports d’eau douce, coupes d’arbres, pastoralisme, etc.). Deux temps de travail ont été distingués initialement : • un travail visant à cartographier les habitats semi-naturels littoraux afin de localiser ceux-ci et d’étudier leurs tendances d’évolution (notamment en termes de surface, de forme, etc.) ; • un travail visant à préciser l’état écologique de ces habitats en lien avec les données météorologiques à disposition et avec la gestion pratiquée (notamment en termes de phénologie, composition végétale, etc.), entre plusieurs années consécutives. Nous verrons que, pour ce second temps, le travail a été élargi aux habitats de pelouses sèches, en sus de ceux littoraux déjà identifiés.

Face à l'evolution du Climat . L'info satellitaire une opportunité

Suivre des habitats sentinelles

cartographier les habitats semi-naturels littoraux

localiser ceux-ci et d’étudier leurs tendances d’évolution

suivi de la végétation

pelouses sèches et îlots de gestion hydraulique : état écologique de ces habitats et météo

Un outil WebGIS

pour apporter une information, réfléchir avec les acteurs du territoires

Un Processus Living Lab : co-design, expérimentation

01 Préciser les usages de la télédection spatiale que le PNR souhaite explorer

Des enjeux du climat sur le territoire à des hypothèse d’utilisation de la télédétection spatiale

02 Tester une méthode vers un suivi de l'évolution des Sansouires et Roselières.

L'expérimentation de l'outil Moringa (outil de classification OS ) comporte 3 étapes : Définition du périmètre d’apprentissage du modele. Regroupement de classes à partir des connaissances terrain. Validation du résultat de classification.

03 Explorer un suivi de la végétation. (pelouse sèches et ilots de gestion hydraulique)

Essayer d'identifier et d’analyser les possibles anomalies saisonnières et/ou tendances d’évolution des végétations et des phénomènes météorologiques